Ich

schrieb ja schon ein wenig über die

licence globale. Ich will im Folgenden versuchen, auszuloten, ob sie noch Chancen hat in der kommenden Abstimmung und wie konkret die abzusehenden positiven Effekte sind, die die „missratene” Abstimmung im Dezember zur Folge haben wird.

Dazu zunächst ein Crash-Kurs zum

französischen Gesetzgebungsverfahren und ein Überblick über die aktuelle Stimmenverteilung: Frankreich hat ein Zweikammernsystem. Das Unterhaus ist die

Nationalversammlung, das Oberhaus der

Senat (Der tagt übrigens in dem Palais im bekanntesten Park von Paris, dem

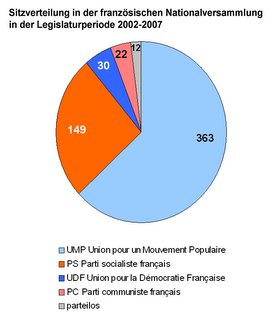

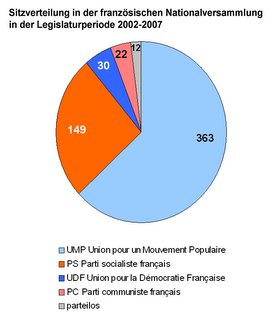

Jardin du Luxembourg. Wer schonmal in Paris war, war da wahrscheinlich auch schon.). Die beiden Häuser haben aber die gleiche Macht und es müssen bei jedem Gesetz beide Teile des Parlaments zum selben Ergebnis kommen. Wenn sie verschieden abstimmen, geht das Ding retour zu der Kammer, die zuerst abgestimmt hat und sie darf nochmal entscheiden. Entscheidet sie wieder wie vorher: Hopp, zur zweiten Kammer, entscheidet diese wiederum auch wie zuvor... es gibt allerdings einen Vermittlungsausschuss. Die aktuelle Sitzverteilung seht ihr, der Wikipedia sei Dank, oben abgebildet. Die Sitzverteilung des Senats ist so ähnlich, nur konservativer. Konservativ bis rechts sind die UMP (Vorsitz:

Nicolas Sarkozy) und die UDF. Die Parteien mit

socialiste oder

communiste im Namen sprechen glaub' ich für sich.

Sowohl die Abstimmung am 21. Dezember als auch die kommenden sind Abstimmungen in der Nationalversammlung. Der Senat wurde zu dem Thema wohl noch gar nicht befragt. So wie ich es verstehe, wurden gewisse Änderungsanträge der Opposition durchgekriegt, die Sitzung dann aber unterbrochen. Jetzt können einfach wieder weitere Änderungsanträge eingebracht werden, um schlimmstenfalls alles wieder auf null zu setzen.

Ganz so scheint es aber immerhin nicht zu passieren: Die Regierung hat jetzt an ihrer ursprünglichen Gesetzesvorlage ihrerseits Änderungen vorgenommen, die Basis der Wiederaufnahme der parlamentarischen Diskussion Ende Februar (siehe unten wegen der erneuten Terminverschiebung) sein werden.

Diese Änderungen und Spezifizierungen umfassen die folgenden Punkte (Quelle:

Libération):

- Die Strafen für Urheberrechtsverstöße werden auf ein vernünftigeres Maß gesenkt. Wo vorher kein Unterschied zwischen organisierter und geschäftlicher Praxis auf der einen Seite und den kleinen P2P-Nutzern auf der anderen gemacht wurde, so gelten für letztere nicht länger Strafen bis zu 300.000 € und drei Jahren Haft. Im Gegenteil, es heißt, dass Benutzer erst mehrmals schriftlich vorgewarnt werden sollen, bevor man sie belangt. Wobei so ein gestuftes Vorgehen auch vorher schon geplant gewesen sein soll, jetzt ist es aber ausdrücklicher verlangt. Und vorher endete das eben im Zweifelsfall im Gefängnis, nicht bei Geldbußen. Die sollen jetzt sogar im Falsch-Parken-Bereich anfangen.

- Es wird keine „Netzpolizei” eingerichtet. Eigentlich sollte es eine neue Behörde geben, die als einzige Aufgabe gehabt hätte, Urheberrechtsverstöße aufzudecken. Das wird nun wohl von Seiten der Regierung nicht mehr für wichtig erachtet. (Kleiner Kommentar von mir: Vielleicht richtet man sowas ein, aber es kümmert sich um die echten Schweine im Netz: Kinderpornohändler, Phisher und Spammer.)

- DRM und Kopierschutzmaßnahmen zu umgehen bleibt illegal, solange dies im großen Maßstab erfolgt. Sprich: Software zu verbreiten, die so etwas ermöglicht, bleibt strafbar (bis zu 100.000 € und ein Jahr Haft, vorher war es jeweils das dreifache), einen Kopierschutz zu knacken, um beispielsweise Musik aus dem iTunes Music Store unter Linux zu hören, ist ausdrücklich erlaubt. Nein, ich verstehe auch nicht, wie die sich das vorstellen. Man darf z.B. mit dem MPlayer allen DRM-Kram hören, aber den Patch muss man selber schreiben? Sehr seltsame These. Entweder nicht genug nachgedacht oder eine Alibi-Wahrung des Rechtes auf Privatkopie.

- Man darf wie bisher vorgesehen bis zu fünf (Hausnummer) legale Privatkopien von heruntergeladenen, urheberrechtlich geschützten Werken machen. Und das wie gesagt auch dann, wenn sie kopiergeschützt sind. Bei CDs und DVDs wird diese Zahl aber eventuell sogar noch kleiner sein. Auf die Schizophrenie dieser Kopienfeindlichkeit habe ich ja schon hingewiesen.

Klingt also im wesentlichen zwar besser als vorher, aber immer noch daneben. Und das beste daran: Damit ist jetzt niemand mehr glücklich, weder die eine noch die andere Seite (Quelle:

L'Expansion).

Jetzt also die Preisfrage, hat die

licence globale noch eine Chance? Die kurze Antwort darauf lautet wohl: Wahrscheinlich nicht. Die etwas längere: Wahrscheinlich nicht... aber wer weiß?

Das politische und Medienecho auf die Abstimmung im Dezember war ziemlich heftig (zumindest wenn man bedenkt, dass das Thema eigentlich keine Sau interessiert) und meist (also in den großen Medien,

abseits davon sieht's besser aus) wird nur gesagt, wie schlimm das wäre und wie sehr die

Künstler dagegen wären (

kommt auf die Künstler an) und man könne doch etwas illegales nicht legal machen (siehe hierzulande auch das Argument der

FDP), wo kämen wir denn da hin. Vor allem werden Anhänger der Kulturflatrate jetzt gerne in die Spinner-Ecke gestellt. Es gibt allerdings auch in den großen Medien lobenswerte

Ausnahmen.

Ein

Argument allerdings, das mir besonders gefällt und das immer wieder kommt: Wenn überhaupt, müsse die monatliche Abgabe 70 € betragen und nicht 7 (oder 4 oder 10), wie bisher geplant. Aha. 70 Euro. Pro Monat, pro Person. Wer hat denn da versucht, zu rechnen? Um die Industrie und die Künstler so wie bisher am Leben zu erhalten, müsste jeder Internetnutzer doch einfach nur das an Pauschale zahlen, was ein durchschnittlicher Plattenkäufer und Kinogänger früher im Monat ausgegeben hat (wohlgemerkt nur dann, wenn alle Leute mit Internet gar nicht mehr ins Kino gehen und auch keine CDs und DVDs mehr kaufen). Und das sollen 70 € sein? Da zieh ich den Durchschnitt aber ziemlich runter, ich kauf mir weniger als eine CD im Monat und gehe vielleicht zwei- oder dreimal ins Kino im Schnitt. Da müssen am anderen Ende der Skala einige aber ganz schön zulangen. Und ich glaub nicht dran. Abgesehen davon hat doch keiner ein Interesse daran, die Plattenindustrie am Leben zu erhalten. Gut, da kommt dann natürlich sofort das Argument mit den Arbeitsplätzen. Aber dem

widme ich mich lieber in einem anderen Artikel irgendwann.

Wie auch immer, bei dem medialen und politischen Gegenwind muss man jetzt schon recht standhaft sein, um als Politiker nicht sein Fähnchen nach dem Sturm zu drehen. Die einzige Hoffnung ist, dass viele Abgeordnete genau deshalb bei ihrer Entscheidung bleiben, weil sie nicht als Opportunisten dastehen wollen. Oder, falls sie damals nicht mit abgestimmt haben, wollen sie vielleicht nicht einfach den Spitzen ihrer Partei folgen. Die Abgeordneten der UMP schweigen jedenfalls oder äußern sich gegen die

licence globale, die Sozialisten sind zerstritten; so oder so sind aber die jeweiligen Parteispitzen

gegen die

licence globale. (Quelle:

Ratiatum.com). Aber es waren ja eh nur ungefähr 10% der Abgeordneten anwesend in dieser

Nacht des 21. Dezember. Was mit den vielen Abgeordneten sein wird, die wohl zur Abstimmung getreten werden, sich aber bisher nicht geäußert haben? Keiner weiß es genau.

Wenn die Abstimmung in Deutschland wäre, wäre ich mir aber praktisch sicher, dass das Projekt tot wäre. Parteidisziplin und die Angst vor tobenden Parteispitzen wäre viel zu groß. Aber in Frankreich ist das nicht so sicher. Wie groß aber die Chance ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich halte sie jedoch auch hier für sehr, sehr klein.

Was wirklich nervenaufreibend daran ist: Wir wissen es eben erst genau, wenn die Abstimmung gelaufen ist und das wird jetzt offenbar

noch länger dauern. Erst Ende Februar, Anfang März, nach der nächsten Pause des Parlaments soll die Debatte jetzt laut

abeilleinfo.com weitergehen. Der Grund: Die UMP und die Sozialisten wollen sich erst jeweils innerparteilich einig werden.

Oh und eine Sache, die ich noch gar nicht thematisiert gefunden habe: Selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass das Ding durch die Nationalversammlung kommt, dann ist da immer noch der Senat. Halleluja.

Update 19. Januar: Lionel Thoumyre, Jurist und Mitglied der Künstlervereinigung

Spedidam,

glaubt, dass grade

durch die ganze Lobbyarbeit und den Wirbel, der gemacht wird, um die

licence globale kaputt zu reden, Abgeordnete zum Widerstand gegen diese hässliche Kampagne verleitet werden.

Dieser

Artikel aus „La Vie Numerique” („Das digitale Leben”), sagt zwar auch, dass man, entgegen dem ersten Anschein, die licence globale noch nicht als tot und begraben betrachten soll – mehr als eine Sammlung von Argumenten für die Lizenz kann ich da aber nicht als Begründung herauslesen. Um Argumente geht es in dieser Debatte aber leider ja nur zweitrangig. Der Artikel beinhaltet aber auch den mit Abstand längsten Satz, den ich bisher im Französischen gesehen habe, vielleicht haben sie die Begründung darin irgendwo versteckt ;)

Update 20. Januar: Im Blog

Écrans, wird von noch einer Änderung am Gesetzestext berichtet, die an

anderer Stelle schonmal anklang, nämlich dass DRM-Systeme, die es nicht erlauben, die wenigen Privatkopien, auf die man ein Anrecht hat, zu machen, verboten werden sollen.

Update 23. Januar: In der

Libération schreibt ein Prof von meiner Zweituni in Orsay heute, dass er durchaus für die

licence globale wäre, allerdings nur als Übergangsregelung für drei oder vier Jahre. Danach solle sie neu bewertet und eventuell durch ein neues, besseres System abgelöst werden. Wie genau das aussehen soll, entnehme ich dem Artikel aber leider nicht.

Update 28. Januar: Vorgestern war ein

positiver Kommentar zur

licence globale in der Tageszeitung, die umsonst in der Métro ausliegt und von vielen gelesen wird und wo es die

licence globale ja sogar aufs Titelblatt geschafft hat, als Sarkozy dazu

Stellung nahm. Trotzdem ist meine bisherige, nicht repräsentative Erfahrung, dass nur wenige Leute überhaupt mit dem Begriff etwas anfangen können. Ungefähr die Hälfte derer, mit denen ich gesprochen habe, wussten auf Anhieb, was ich meine und dabei sind das ja nun tendenziell eher die Computer-Geeks.

In diesem schönen

Streitgespräch in

Libération werden verschiedene historische Parallelen aufgezeigt, wann zuletzt der Untergang des Musikmarktes heraufbeschworen wurde: Bei der Einführung der Schallplatte (die Partiturenvertreiber sahen sich am Ende), bei der Einführung des Radios (die Schallplattenhersteller sahen sich am Ende) und mit dem Aufkommen des Kassettengeräts (wieder das Ende der Schallplattenhersteller). Und jetzt stellt euch einen Plattenmarkt ohne Radio vor! Oder einen Musikmarkt ganz ohne Platten! Und es gibt inzwischen auch

verschiedene Untersuchungen, dass die Leute, die am meisten Musik illegal herunterladen auch am meisten CDs kaufen. Radiohörer sind Verbrecher, hm?

Im Senat gibt es am 1. Februar einen

runden Tisch, an dem Verbraucherorganisationen, Industrievertreter,

ISPs und Vertreter von Freier Software teilnehmen sollen. Presse und Öffentlichkeit sind außerdem eingeladen, der Diskussion beizuwohnen. Und im eben verlinkten Artikel ist entsprechend auch gleich ein Aufruf enthalten, da zahlenmäßig richtig was herzumachen ;)

Derweil gibt es immer noch keinen exakten Termin, wann die Debatte in der Nationalversammlung um das Thema wieder losgeht, die Beteiligten haben sich noch nicht geeinigt. Sobald ich aber etwas höre, wisst ihr Bescheid.

2. Update 28. Januar: Wie

PC entraide schreibt, hat die Regierung sich jetzt endgültig für einen Gesetzesentwurf entschieden, den sie bei Wiederaufnahme der Diskussion irgendwann Anfang März einbringen will. Viel hat sich nicht geändert, es sind vor allem Präzisierungen. Hier eine kurze Übersicht:

- Privatkopien kosten 150 € Strafe, wenn sie die zulässige Anzahl übersteigen

- Die Strafe auf Herstellung oder Verbreitung von Kopierschutzumgehungsmaßnahmen beträgt 100.000 € bzw. 1 Jahr Gefängnis

- Illegaler Upload wird mit 38 € Strafe sanktioniert

- Die Anzahl an erlaubten Privatkopien wird nicht durch ein Gesetz geregelt sondern durch eine Vermittlungskommission, die sich auch nicht dauerhaft auf eine Zahl festlegt, sondern diese immer wieder ändern kann

- Schließlich sagt der Artikel noch was über „Piraten”, denen 7.500 € Strafe blüht, aber wie genau ein Pirat definiert ist, wenn er grade keine Schiffe überfällt, steht da nicht. Nur etwas von „böswillig motivierten Handlungen”, die dazu nötig seien, aber wenn das ein juristischer Fachausdruck ist, dann kennt Leo ihn nicht.

Update 30. Januar: Ja, ich weiß auch, dass ich hier besser eigene Artikel draus gemacht hätte. Das hätte unter anderem den Vorteil gehabt, dass das hier dann auch irgend ne Sau gelesen hätte. Aus dem RSS-Feed, aus dem Sinn. Naja, nu isses zu spät, was gibt's also heute Neues? Die sozialistische Partei (PS) hat sich zu Wort gemeldet und einen „dritten Weg” vorgeschlagen. Damit müssen sie einen vierten meinen, den dritten hat Sarkozy ja

vor gut zwei Wochen schon vorgeschlagen. Die PS könne sich weder mit DRM noch mit der

licence globale anfreunden berichten

Silicon.fr und

Génération NT. Mit letzterer deshalb nicht, weil sie auf lange Sicht das Urheberrecht an sich gefährde.

Tja, aber wenn nicht hüh noch hott, was dann? Die PS schlägt die Einrichtung eines „regulierten öffentlichen Freiraums” (

espace public de liberté régulé)

im Netz vor. Ja, die Übersetzung hinkt, wenn ihr eine bessere habt, nur her damit. So oder so ein sehr heikler Ausdruck wie ich finde, im Endeffekt ist es ja nun kein regulierter Raum, sondern regulierte Freiheit. Was sich dahinter verbirgt ist allerdings nicht heikel sondern alt: Eine Plattform, wo Musikschaffende ihre Werke zum Download anbieten können, wenn sie das wollen. Vom Erlös soll ein Drittel des Geldes an die Autoren gehen, ein Drittel an die Interpreten und ein Drittel an eine öffentliche Einrichtung zur Kulturförderung. Genauer gesagt soll es verschiedene derartige Plattformen geben können. Die aber, die auf P2P-Basis arbeiten, müssen Möglichkeiten bieten, den Austausch am System vorbei verhindern zu können. Das aber wohlgemerkt ohne DRM, das soll nämlich in Frankreich nach Wunsch der PS ganz verboten werden.

Update 1. Februar: Auf eine ähnliche Position wie die PS stellt sich auch

Hubert Guillaud, der Autor eines Artikels auf

InternetActu.net. Er meint, dass DRM keine Zukunft haben darf, aber kritisiert, dass die Diskussion zwischen der pro-DRM- und der pro-

licence-globale-Position festgefahren ist. Er findet, dass P2P als Medium zu singulär dargestellt wird und man stattdessen der Diversität der Kundenwünsche mit einer Diversität der Angebote entgegen kommen sollte. Dies würde auch der derzeitigen Diskussion aus der Sackgasse helfen.

Update 5. Februar: In Paris wurde vergangene Woche ein nachgewiesener Verbrecher einfach freigesprochen. Genauer gesagt ein Raubkopierer. Dass Leute freigesprochen wurden, weil sie nur runtergeladen haben und das irgendwie unter legale Privatkopie fiel, das ist wohl schon häufiger vorgekommen, so

Silicon.fr, aber dass er trotz des Uploads nicht verurteilt wurde, hat er einem Richter zu verdanken, der sehr richtig gesehen hat, dass man bei Kazaa nicht runterladen kann, ohne gleichzeitig auch etwas hochzuladen. Spitze :) Ich meine wenn die Situation nicht wäre, wie sie ist, würd ich sagen, der Richter hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Aber so nehm ich das einfach mal als Statement gegen das Gebahren der Medienindustrie.

Apropos, 30 Produzentenvereinigungen in ganz Europa haben sich nach einem Bericht von

EchosDuNet zusammengetan, um einen Brief an Jacques Chirac zu schreiben. Natürlich um ihn aufzufordern, doch wieder diese albernen Rechte der Internetnutzer zu vergessen. Unter anderem auch die deutsche

Arbeitsgemeinschaft Neuer Deutscher Spielfilmproduzenten. Deren

Wir-über-uns-Abschnitt ist einen Blick wert.

Ziel der AG ist es, die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Mitglieder. Dazu ist die AG in erster Linie auf

nationaler aber auch auf internationaler, insbesondere auf europäischer Ebene tätig. Ihre Gesprächs- und Verhandlungspartner sind vor allem:

[...]

- die für Film und Medien zuständigen Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die Vertreter des Bundesrates,

- die für Film und Medien zuständigen Minister und Referenten von Bund und Ländern,

- die Partner in den öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern,

[...]

- die Gewerkschaften,

- die für Film und Medien zuständigen Abgeordneten des Europäischen Parlaments.

[...]

Die AG verfolgt folgende Ziele und arbeitet an [...] der Verbesserung des Urheberrechts zur Stärkung der Rechtsposition und zum Schutz der Verwertungsrechte der Filmproduzenten, kontinuierlich zu verbessern.

[...]

Zur Durchsetzung ihrer Ziele ist die AG mit Sitz und Stimme vertreten in [lange Liste].

Finde jetzt nur ich dieses „Gesprächs- und Verhandlungspartner” unter anderem ziemlich unheimlich? Warum soll man so eine Liste machen, wenn man einfach je nach Thema an einen x-beliebigen, passenden Abgeordneten schreibt? Klingt für mich mehr nach Stammkundschaft :/ Naja, das eine muss man ihnen zugute halten, sie nehmen kein Blatt vor den Mund, dass sie ein

verdammtes Lobbyistenpack sind!

Update 7. Februar: Endlich in einem

eigenen Artikel.